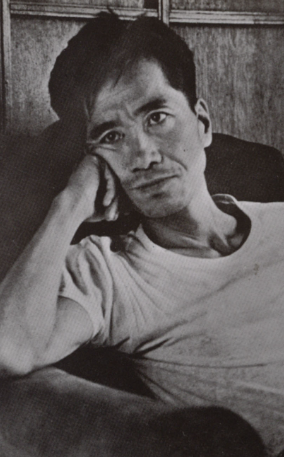

1. 김수영이고자 발버둥 친 시인

김수영은 어떤 사람일까요? 그에 대한 강신주 교수의 설명을 들어봅시다..

"김수영은 김수영이려고 발버둥 친 시인이다. 그는 자기 자신을 너무나 사랑하고 긍정한 시인이다. 그가 자신을 자신으로 살지 못하도록 만드는 일체의 것에 저항한 것도 이런 이유에서다. 자신을 사랑하려면 자신을 부정하는 모든 것과 맞서 싸울 수밖에 없으니까. 정치권력이나 자본주의는 노골적으로 우리를 지배하려고 하고, 일상의 도처에서 우리를 길들이고자 기회를 엿본다. 자유의 시인 김수영은 자신의 삶을 부정하게 만드는 적을 의식하지 않을 수 없다. 적이 도처에서 산재해 있어서일까. 그는 1968년 6월 16일 비운의 교통사고로 새상을 떠날 때까지 하루도 편할 날이 없었다.

자기 자신으로 살아가야 한다는 ‘김수영 정신’은 ‘눈’에 고스란히 드러납니다.

2. 김수영, 눈

눈은 살아 있다

떨어진 눈은 살아 있다

마당 위에 떨어진 눈은 살아 있다

기침을 하자

젊은 시인이여 기침을 하자

눈 위에 대고 기침을 하자

눈더러 보라고 마음 놓고 마음 놓고

기침을 하자

눈은 살아 있다

죽음을 잊어버린 영혼과 육체를 위하여

눈은 새벽이 지나도록 살아 있다

기침을 하자

젊은 시인이여 기침을 하자

눈을 바라보며

밤새도록 고인 가슴의 가래라도

마음껏 뱉자.

3. 이숭원, 해설

김춘수가 존재의 탐구에 관심을 둘 무렵 김수영은 지식인의 양심과 삶의 자세에 관심을 기울이고 있었다. 이 시는 겉으로는 평이한 언어로 구성된 것 같지만 속에 감추어진 깊은 뜻을 제대로 파악하기는 그렇게 쉽지 않다. “눈은 살아 있다“는 첫 행부터가 상당히 다양한 의미를 함축하고 있는 것 같다. 눈이 살아 있다는 것은 무엇을 의미한 것일까? 어떤 사람은 이 ‘눈’이 눈雪과 눈眼의 이중적 의미를 지닌 것이라고 보는데 그렇게 복잡하게 생각할 필요는 없다. 김수영은 그렇게 작은 기교를 탐하는 시인이 아니었다. 그다음에 “떨어진 눈“, “마당 위에 떨어진 눈“이라는 구절이 나오니 겨울에 내린 눈을 말한 것임은 단번에 알 수 있다. 문제는 눈이 살아 있다는 것이 무엇을 의미하느냐 하는 점이다.

겨울에 내린 눈은 시간이 지나면 녹는다. 그런데 밤에 내린 눈은 온도가 낮기 때문에 새벽까지 녹지 않고 그대로 있다. 그렇게 밤을 지새우고 어둠 속에 하얗게 빛나는 눈을 살아 있다고 표현한 것으로 일단 이해할 수 있다. 그런데 그다음 연에 “젊은 시인이여 기침을 하자“라는 시행에서 또 하나의 의문이 제기된다. 왜 젊은 시인에게 눈 위에 대고 기침을 하라고 했으며 더군다나 눈더러 보라고 마음 놓고 기침을 하라고 한 것일까? 이 시를 발표했을 때 김수영의 나이가 36세이니 ‘젊은 시인’은 자신보다 아래 세대의 시인을 지칭한 것이다. 어쩌면 자신의 내면에 자리잡고 있는 청춘의 열망이나 순수를 암시한 것일 수도 있다. 여하튼 화자는 젊은 시인이란 말을 통해 기성세대보다 순수한 상태에 있는 사람을 지칭하고자 한 것이다.

눈과 기침에 대한 우리의 의문을 풀어 줄 수 있는 단서는 3연에 나온다. “죽음을 잊어버린 영혼과 육체를 위하여 / 눈은 새벽이 지나도록 살아 있다“가 바로 그것이다. 김수영의 시에서 ‘죽음’은 두려움이나 비겁함 등의 의미로 나타난다. 말하자면 ‘눈’은 진실을 외면하는 비겁함이 라든가 진실을 말하지 못하는 두려움 등을 떨쳐 버린 정직하고 순수한 존재를 상징하는 것이다. 그러므로 눈은 밤이 지새고 새벽이 지나도록 백색의 강렬한 육체를 통해 순수와 정직의 참모습을 생생히 드러내고 있다. 이렇게 생생히 살아 있는 강렬한 존재 앞에서 순수와 정직을 표방하는 젊은 시인이라면 마음 놓고 기침을 하자고 화자는 권유한다. 그러나 이 권유는 전체 문맥으로 볼 때 권유가 아니라 명령에 가깝다.

그러면 기침을 하라는 것은 무슨 뜻인가? 시인은 기침을 하는 것의 강화된 형태로 4연에서 “밤새도록 고인 가슴의 가래라도 / 마음껏 뱉자“고 말했다. 기침과 가래는 젊은 시인이 보여 줄 행동의 의미를 공통적으로 드러내는 매개물이다. 기침을 한다는 것은 보통 때에는 토로하지 못했던 자신의 진실한 육성을 드러내는 것을 의미한다. 현실의 제약 때문에 직접 드러내지 못했던 속마음을 순수와 정직의 표상인 눈 앞에서는 마음 놓고 드러낼 수 있지 않겠느냐는 것이다. 저 순결한 백색의 표상 앞에서는 저마다 “죽음을 잊어버린 영혼과 육체 “가 되어 두려움과 비겁함을 떨쳐 버리고 진실한 육성을 토해 내야 한다는 것이다. 진실한 육성을 드러내지 못한다면 마음속에 갇힌 울분, 혹은 진실의 토로를 가로막는 비겁함이나 두려움 등을 뱉어 내 보라는 것이다. 진실한 육성이 ‘기침’이라면 ‘울분, 두려움, 비겁함’등은 가래에 해당할 것이다. 그런 것을 뱉어 내면 마음이 정화되어 언젠가는 자신의 정직한 목소리를 낼 수 있을 것이다.

김수영의 시는 답답한 시대를 살아가는 지식인의 고뇌와 양심을 우회적인 어법으로 표현하였다. 그는 현실을 직접 고발하지 않고 한발 물러서서 시적인 방식으로 비유를 통해 자기 생각을 표현하였다. 그러한 자신의 모습을 스스로 부끄럽다고 반성하기도 하였으나 그러한 시적인 어법을 유지하였기에 그의 시는 생경한 현실 고발 시의 울타리에서 벗어나 지성적 탄력을 지닌 의미 있는 작품으로 승화되었다. 이것은 그의 시의 특징이자 문학사적 공적이기도 하다.

2024.08.28 - [교육/시&소설] - 분석이 아닌 해설로 만나는 시⑰: 김현승, 눈물

분석이 아닌 해설로 만나는 시⑰: 김현승, 눈물

1. 눈물의 시인, 김현승김현승의 시에는 눈물이 많습니다. 감사와 회개와 그리움의 눈물들. 그러나 그의 눈물은 슬픔에 휩싸여 있기보다는 정결함으로 충만합니다. 그의 시에서 눈물은 단순한

insight0navigator.tistory.com

'교육 > 시&소설' 카테고리의 다른 글

| 분석이 아닌 해설로 만나는 시 스무 번째: 황동규, 즐거운 편지 (6) | 2024.08.29 |

|---|---|

| 분석이 아닌 해설로 만나는 시⑲: 고은, 눈길 (2) | 2024.08.29 |

| 분석이 아닌 해설로 만나는 시⑰: 김현승, 눈물 (0) | 2024.08.28 |

| 분석이 아닌 해설로 만나는 시⑯: 김종길, 성탄제 聖誕祭 (2) | 2024.08.28 |

| 분석이 아닌 해설로 만나는 시⑮: 김춘수, 꽃 (0) | 2024.08.27 |